|

Война

|

Important Notice:

We regret to inform you that our free phpBB forum hosting service will be discontinued by the end of June 30, 2024.

If you wish to migrate to our paid hosting service, please contact billing@hostonnet.com.

| Предыдущая тема :: Следующая тема |

| Автор |

Сообщение |

us998

Зарегистрирован: 05.12.2009

Сообщения: 8248

Откуда: СССР

|

Добавлено: Ср Янв 11, 2012 7:31 am Заголовок сообщения: Добавлено: Ср Янв 11, 2012 7:31 am Заголовок сообщения: |

|

|

Дворец Тадж-Бек

http://ru.wikipedia.org/wiki/Дворец_Тадж-Бек

| Цитата: |

+++

Дворец Тадж-Бек (также известный как дворец «Топайи-Таджбек» и «дворец Амина») находится на юго-западной окраине Кабула столицы Афганистана, на хорошо просматривающейся со всех сторон возвышенности.

Дворец Тадж-Бек был построен во времена правления Амануллы-хана в середине 20-х годов XX века с помощью группы немецких архитекторов в качестве дома королевской семьи [1]. В то время Кабул был меньше и дворец Тадж-Бек отстоял от городских предместий на восемь, а от центра города — на 16 километров.

+++

Во время войны в Афганистане с 1982 по февраль 1989 года в дворце размещался Штаб 40-й Армии.

Афганское правительство, в сочетании с немецким правительством, разработало план ремонта дворца для служебного пользования. План требует средств из частных пожертвований от богатых афганцев. Есть аналогичные планы ремонта дворца «Дар уль-Аман», который находится рядом, для использования в качестве здания для парламента Афганистана.

+++

|

http://ru.wikipedia.org/wiki/Амин,_Хафизулла

http://uk.wikipedia.org/wiki/Хафізулла_Амін

http://en.wikipedia.org/wiki/Hafizullah_Amin

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hafizullah_Amin

http://de.wikipedia.org/wiki/Hafizullah_Amin

Штурм дворца Амина

http://ru.wikipedia.org/wiki/Штурм_дворца_Амина

| Цитата: |

The headquarters of the Soviet 40th army in Kabul, Afghanistan in 1987.

+++

Непосредственное руководство штурмом осуществлял полковник КГБ Григорий Иванович Бояринов, начальник Курсов усовершенствования офицерского состава (КУОС) КГБ СССР. Участники штурма были разбиты на две группы: «Гром» — 24 чел. (бойцы группы «Альфа», командир — замначальника группы «Альфа» М. М. Романов) и «Зенит» — 30 чел. (офицеры специального резерва КГБ СССР, выпускники КУОС; командир Я. Семенов). Во «втором эшелоне» находились бойцы так называемого «мусульманского батальона» майора Х. Т. Халбаева (520 человек) и 9-я рота 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка под руководством старшего лейтенанта Валерия Востротина (80 человек).[3][4]

Нападавшие были одеты в афганскую форму без знаков различия с белой повязкой на рукаве. Паролем опознания своих были окрики «Яша» — «Миша».

[править]

Штурм

Днем 27 декабря во время обеда Х.Амин и многие его гости почувствовали себя плохо, некоторые, в том числе и Амин потеряли сознание. Это было результатом спецмероприятия КГБ. Жена Амина немедленно вызвала командира президентской гвардии, который начал звонить в Центральный военный госпиталь и в поликлинику советского посольства, чтобы вызвать помощь. Продукты и сок были немедленно направлены на экспертизу, а повара были задержаны. Во дворец прибыла группа советских врачей и афганский доктор. Советские врачи, не осведомленные о спецоперации, оказали помощь Амину. Эти события насторожили афганскую охрану.

В 19:10 группа советских диверсантов на автомашине приблизилась к люку центрального распределительного узла подземных коммуникаций связи, проехала над ним и «заглохла». Пока часовой-афганец приближался к ним, в люк была опущена мина и через 5 минут прогремел взрыв, оставивший Кабул без телефонной связи.[1]

Штурм начался в 19:30 по местному времени. За пятнадцать минут до начала штурма одна из групп «мусульманского» батальона, проезжая через расположение третьего афганского батальона охраны, они увидели, что в батальоне объявлена тревога — в центре плаца стояли командир и его заместители, а личный состав получал оружие и боеприпасы. Автомобиль с разведчиками «мусульманского» батальона остановился возле афганских офицеров, и они были захвачены, но афганские солдаты открыли огонь вслед удаляющейся машине. Разведчики «мусульманского» батальона залегли и открыли огонь по атакующим солдатам охраны. Афганцы потеряли убитыми более двухсот человек. Снайперы тем временем сняли часовых у вкопанных у дворца в землю танков.

Затем две самоходные зенитные установки ЗСУ-23-4 «Шилка» «мусульманского» батальона открыли огонь по дворцу, а ещё две — по расположению афганского танкового батальона охраны для того, чтобы не допустить его личный состав к танкам. Расчеты АГС-17 «мусульманского» батальона открыли огонь по расположению второго батальона охраны, не позволяя личному составу покинуть казармы.

На 4 БТР спецназовцы КГБ двинулись ко дворцу. Одна машина была подбита[5] охраной Х. Амина. Подразделения «мусульманского» батальона обеспечивали внешнее кольцо прикрытия. Ворвавшись во дворец, штурмующие «зачищали» этаж за этажом, используя в помещениях гранаты и ведя огонь из автоматов.

Хотя значительная часть солдат бригады охраны сдалась (всего было пленено около 1700 человек), часть подразделений бригады продолжала оказывать сопротивление. В частности, с остатками третьего батальона бригады «мусульманский» батальон сражался еще сутки, после чего афганцы ушли в горы.

Одновременно со штурмом дворца Тадж-Бек группами спецназа КГБ при поддержке десантников 345 парашютно-десантного полка, а также 317-го и 350-го полков 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии были захвачены генеральный штаб афганской армии, узел связи, здания ХАД и МВД, радио и телевидение. Афганские части, дислоцированные в Кабуле были блокированы (в некоторых местах пришлось подавлять вооруженное сопротивление).[6][1]

В ночь с 27 на 28 декабря в Кабул из Баграма под охраной сотрудников КГБ и десантников прибыл новый афганский лидер Б. Кармаль. Радио Кабула передало обращение нового правителя к афганскому народу, в котором был провозглашен «второй этап революции».[1]

[править]

Потери

В ходе штурма Тадж-бека, погибло 5 офицеров спецназа КГБ, 6 человек из «мусульманского батальона» и 9 десантников. Погиб и руководитель операции — полковник Бояринов. Почти все участники операции были ранены[7]. Также от огня своих погиб находившийся во дворце советский военный врач полковник В. П. Кузнеченков (посмертно его наградили орденом Красного Знамени)[8]

С противоположной стороны погибли Х. Амин, его два малолетних сына и около 200 афганских охранников и военнослужащих. Также погибла находившаяся во дворце жена министра иностранных дел Ш.Вали. Вдова Амина и их дочь, раненная при штурме, отсидев несколько лет в кабульской тюрьме, затем выехали в СССР.[1][9]

Убитых афганцев, в том числе и двух малолетних сыновей Амина, похоронили в братской могиле неподалеку от дворца. Амина похоронили там же, но отдельно от остальных. Никакого надгробия на могиле поставлено не было.[1]

+++ |

Дворец Тадж-Бек

http://www.artofwar.net.ru/profiles/greshnov_andrei_b/view_book/dvorets_tadj-bek

| Цитата: |

© Copyright Грешнов Андрей Борисович (greshnoff@mail.ru)

Добавлено: 2010/10/25

Документы Афганистан -1979-1992

Годы событий: 2010

Аннотация:

По лабиринтам дворца Тадж-Бек

+++

Дворец Тадж-Бек был построен в середине 20-х годов прошлого столетия с помощью группы немецких архитекторов во времена правления Амануллы-хана. О дворце написано очень много, и лучше прочитать воспоминания бойцов спецназа, штурмовавших его 27 декабря 1979 года. Предлагаю краткую экскурсию по помещениям дворца, которую устроил начальник местного кабульсого гарнизона и его заместитель - оба учились в свое время в Ленинграде и до сих пор сохранили теплое отношение к русским. Сопровождал нас турецкий военный советник при начальнике гарнизона. То, что на фото есть женщины и дети, отнюдь не означает, что кто-то просто так возьмет и пустит заезжих экскурсантов на территорию афганского учебного центра, где расположен дворец. Там с афганцами занимаются американские военные советники, снимать запрещено. Так что с просьбами посодействовать проехать на территорию дворца сразу прошу никого не обращаться.

Из утвари дворца осталась только ванна, в которой купался Хафизулла Амин, да огромных размеров советский несгораемый шкаф, который в силу его огромного веса гордый афганский народ не смог украсть.

+++

+++

Дворцовые арки

+++

+++

|

Афганистан (افغانستان). Путевые заметки. Дворец Амина.

11 Янв, 2012 at 8:53 AM

http://bb-mos.livejournal.com/905580.html

| Цитата: |

+++

+++

...в Афгане есть ещё одна важная достопримечательность - так называемый "Дворец Амина". Это VIP-резиденция «Тадж-бек», в которой был убит президент Афганистана Хафизулла Амин в ходе спецоперации «Шторм-333», предшествующей вводу советских войск и началу Афганской войны 1979-1989 годов.

Право, было интересно посмотреть, что же сталось с некогда шикарным президентским особняком... И хотя попасть к нему оказалось не так-то просто, но для шурави из России военизированная охрана до сих пор охраняемого объекта сделала исключение... Посмотрим, что там?

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

|

Время "Ч" для страны "А"

17:53 | 28.12.2004

Владимир Снегирев

http://www.afghanistan.ru/doc.xhtml?id=3102

| Цитата: |

+++

+++

Вдова Амина и их дочь, отсидев несколько лет в кабульской тюрьме, затем выехали в СССР. Они хотели жить только в этой стране, которую так боготворил муж и отец. Дочь окончила Ростовский мединститут.

Во дворце Тадж-Бек после его капитального ремонта размещался штаб нашей 40-й армии. Затем он сильно пострадал в ходе междоусобных боев в Кабуле и особенно при талибах.

Сейчас дворец находится в зоне ответственности канадских войск, которые обещают его реставрировать. |

Война, не завершившаяся миром

23:03 | 28.12.2009

Омар НЕССАР (Фото: cnn.org)

http://www.afghanistan.ru/doc/16316.html

| Цитата: |

+++

Роковая ошибка номер два: Тадж-Бек

Но вернемся в драматические дни конца декабря 1979 года. Перед перешедшими «речку» советскими войсками стояла задача установить контроль над более, чем 20 стратегически важными объектами в Кабуле. Одной из главных задач являлся захват дворца Тадж-Бека, где находилась резиденция главы афганского государства Хафизуллы Амина.

Пуштун Амин вел жестокую борьбу со своими политическими оппонентами. Не останавливался ни перед какими жертвами, чтобы сохранить власть. В результате деятельности Амина тысячи людей были брошены в тюрьмы, убиты или пропали без вести. Казалось бы, уничтожение режима такого диктатора является благом для страны и советские воины-интернационалисты, оказавшие помощь афганскому народу в деле избавления от Амина, вправе рассчитывать на благодарность…

Однако, большинство пуштунов до сих пор не могут забыть гибель Амина. И простить ее «шурави», да и России тоже. Возможно, росту таких антироссийских настроений способствуют обнародованные в последнее время новые подробности операции по захвату спецназом КГБ СССР дворца Тадж-Бека.

Среди них - недавно опубликованные воспоминания проживающей в Европе вдовы Амина, которая рассказывает леденящие душу подробности последних минут жизни своего мужа и детей. Стоит отметить, что в появлении этих публикаций не последнюю роль сыграли участники той операции.

+++ |

Тадж-Бек: 30 лет спустя

17:49 | 24.12.2009

(Фото: afghanistan.ru)

http://afghanistan.ru/doc/16291.html

| Цитата: |

+++

+++

Так, ряд афганских средств массовой информации опубликовали воспоминания одного из немногих свидетелей драматических событий, предшествовавших вхождению частей Советской армии в Афганистан. Речь идет о штурме дворца Тадж-Бек – резиденции тогдашнего главы афганского государства Хафизуллы Амина. А автор воспоминаний – Наджиба Зерай, дочь бывшего члена Политбюро ЦК НДПА Салеха Мохаммада Зерая.

27 декабря 1979 года Наджиба Зерай и ее мать были приглашены на прием к жене Хафизуллы Амина во дворец Тадж-Бек. В воспоминаниях дочери Салеха Зерая отмечается новая деталь – по ее словам, в тот драматический день во дворце Тадж-Бек, помимо узбекских поваров, находилась некая русская женщина. «Когда жена Амина показывала нам дворец, мы столкнулись с русской блондинкой в коридоре», - вспоминает Наджиба Зерай. – «Супруга Амина сказала, что она проверяет пищу, которую готовят афганские повара для Амина». Это замечание позволяет предполагать, что Хафизулла Амин, опасавшийся отравления, больше доверял агентам КГБ, чем своим соотечественникам-афганцам.

Как рассказывает Наджиба, после того, как гости (мужчины, согласно афганской традиции, находились в другом зале дворца) поели суп, им «ужасно захотелось спать». Девушка вскоре уснула вместе с другими гостями. Проснулась она уже от грохота, очевидно, взрыва. Все гости немедленно вышли в коридор. «Я увидела шокировавшее меня зрелище, - вспоминает Наджиба Зерай. – В коридоре в пижаме стоял Хафизулла Амин». Кругом велась стрельба.

Наджибе и ее матери, которая была беременна, удалось выжить лишь благодаря охранникам Амина. По ее словам, кто-то из охранников Тадж-Бека откликнулся на просьбу матери Наджибы и успел до начала операции внутри дворца вывести женщин в сарай, находившийся достаточно далеко от резиденции Амина.

«Когда прекратилась стрельба, - вспоминает Наджиба Зерай. - за дверью сарая послышался голос военного, говорившего на дари с сильным таджикским акцентом. Он сказал: «Мы будем считать до четырех, выходите», и начал считать. Когда мы вышли, то у двери сарая встретили около десяти военных, которые направили на нас свои автоматы».

По словам Наджибы, женщин повели из сарая в другое помещение: «Хорошо помню, как всюду валялись трупы, мама запрещала мне смотреть на них. Дворец уже был совсем не похож на то, что мы видели несколько часов назад».

Когда жена и дочь Салеха Зерая зашли в другую комнату, куда их привели военные, то увидели в ней «рыдающую жену Амина». «Она говорила моей матери: я стала вдовой», - рассказывает Наджиба. В этой комнате оказались все, кто остался жив после операции по захвату дворца Тадж-Бек. В этом помещении (которое, очевидно, использовалось в качестве фильтрационной комнаты – Прим.) также находилась жена старшего сына Амина Абдул Рахмана, державшая ребенка на руках. «Было примерно 3 часа ночи. Советские военные принесли нам поесть. Хорошо помню, как один афганский офицер, из числа штурмовавших дворец, подошел к жене Амина и сказал, что ее муж заслуживал этого», - вспоминает Наджиба Зерай.

Спустя несколько дней после штурма Тадж-Бека, члены семьи Салеха Мохаммада Зерая и оставшиеся в живых члены семьи Амина были переданы сотрудникам ХАД (афганской службе госбезопасности). Несколько дней пленников перевозили из одного места в другое для допросов. В конце концов, их отправили в Пули-Чархи.

Впрочем, в главной афганской тюрьме семья Зерая надолго не задержалась. То ли «шурави», то ли уже пришедшие к власти в Кабуле «парчамисты» решили пощадить пленников. «Мы готовились в тюрьме к тяжелым временам, - рассказывает Наджиба. - Однако спустя три дня к нам в камеру пришли двое молодых афганских офицеров, показали нам какую-то бумагу, и сказали, что мы свободны. Мы не поверили: ведь до этого, когда нас перевозили из одного места в другое, нам тоже говорили – мы вас освобождаем… Но, выходя из камеры на улицу, мы заметили серьезное отличие от предыдущих случаев: нас посадили в «Волгу», а не как раньше, в «УАЗик». Женщины вскоре оказались дома.

По словам Наджибы Зерая, переступив родного дома, они застали «интересное зрелище»: родственники, посчитав их мертвыми, проводили у них дома церемонию панихиды.

Заканчивая свой рассказ, Наджиба Зерай сравнивает приход «шурави» в Афганистан в 1979 году с приходом моджахедов в Кабул спустя три года после вывода советских войск: «Тогда (в декабре 1979 года – Прим.) наша семья чудом выжила, однако спустя 12 лет, при новых политических переменах, к нам домой пожаловали уже моджахеды, и тогда ни моя мама, ни находившиеся с ней дома двое ее детей, не смогли выжить».

Спустя 30 лет после ввода советских войск в Афганистан, участники спецоперации по захвату дворца Тадж-Бек также делятся воспоминаниями. А некоторые даже меняют свои оценки относительно драматических событий, случившихся в Кабуле в декабре 1979 года.

Так, некоторое время назад один из командиров советского отряда, штурмовавшего Тадж-Бек, через средства массовой информации Афганистана обратился к афганцам с просьбой простить его.

По словам этого офицера советского спецназа, в ночь штурма президентского дворца в Кабуле вместе с Хафизуллой Амином внутри Тадж-Бека были убиты около 8 человек, включая двух сыновей Амина, а также жену министра иностранных дел Афганистана. Как вспоминает сегодня бывший советский офицер, тела всех убитых были завернуты в ковер и похоронены на территории дворца Тадж-Бек.

По словам этого советского офицера-спецназовца, 30 лет назад, перед штурмом резиденции Хафизуллы Амина, им было приказано не оставлять во дворце никого в живых. Однако, позже, уже после штурма Тадж-Бека, спецназовцам был спущен новый приказ, - с оставшимися в живых «обращаться хорошо». Впрочем, этот приказ уже не мог изменить историю. |

Дворец «Тадж-бек» восстановят

11:40 | 16.04.2005

http://afghanistan.ru/doc/3467.html

| Цитата: |

Согласно поступившим сообщениям, афганское правительство планирует восстановить дворец «Тадж-бек», находящийся на юге Кабула в районе Дар-уль-аман. Ожидается, что в отреставрированном дворце будет заседать будущий афганский парламент.

«Тадж-бек» был построен в 1919 году при Шахе Аманулле и считается одним из исторических объектов Кабула. Во времена правления в Афганистане коммунистических режимов в здании дворца располагалось Министерство обороны, а в России он известен как «дворец Амина».

Дворец представляет собой настоящую крепость - трехэтажное здание с массивными стенами, построенное на господствующей высоте, видимое со всех сторон. К воротам дворца ведет круговая серпантинная дорога, так что подойти к дворцу незамеченным практически невозможно.

Дворец и холм, на котором он расположен, были основательно разрушены в ходе вооруженных столкновений между моджахедами в 90-тых годах. |

| Цитата: |

+++

During the Soviet war in Afghanistan it served as the headquarters of the Soviet 40th Army. The palace has been severely damaged due to the quarter century of violence that has gripped the country.

Now for some pictures

+++ |

И винторогое беркемоидное зверьё и "проклятые пиндосы" дружно обвиняют СССР в разрушении сего дворца.

* Затем на развалинах часовни...

- Простите, часовню тоже я... развалил?

- Нет, это было до вас, в XIV веке.

АБУ-ДАБИ, 11 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС/.

Информационное агенство: "ИТАР-ТАСС"

Дата и время публикации: 12.07.2001 00:00

"Тадж Бек", величественно возвышающийся на горе на южной окраине Кабула, может, пожалуй, считаться самым несчастливым дворцом афганской столицы. Сегодня его стены вновь содрогнулись от разрывов снарядов.

http://www.lenta-itar-tass.ru/17000/17987.php

| Цитата: |

+++

Вспомнили о "Тадж Беке" только в 1979 году. Его избрал в качестве своей резиденции Хафизулла Амин - тогдашний генсек ЦК Народно-демократической партии Афганистана и председатель Революционного совета Демократической Республики Афганистан. Тому было две причины. Злые языки утверждали, что лавры эмира-реформатора не давали Амину покоя, и он мечтал оставить по себе такую же добрую память в истории, как и Аманулла, который прославился в своей стране даже не столько реформами, сколько тем, что именно при нем после третьей англо-афганской войны Афганистан завоевал независимость от Британской империи. Но не последнюю роль в выборе дворца в качестве резиденции главы государства сыграли прозаические соображения безопасности. Подступы ко дворцу, расположенному на отшибе, в конце извилистой горной дороги, отходящей от центральной городской магистрали - проспекта Дар уль-Аман, позволяли прекрасно организовать эшелонированную оборону, что тоже было делом далеко не последним в условиях разгоравшейся гражданской войны. "Тадж Бек" отремонтировали по первому классу. Хафизулла Амин въехал в него как раз в конце декабря 1979 года. Там он и погиб в результате штурма дворца советским спецназом 27 декабря 1979 года. Получилось, что зря старались - внутри здания шли ожесточенные бои и все усилия реставраторов пошли прахом. Бесследно исчезли роскошные ковры на стенах и полах, дорогая мебель, а также уникальная коллекция старинного оружия, которую Амин - большой его ценитель /как, впрочем, любой пуштун/ - с гордостью показывал гостям. "Тадж Бек", получивший еще одно, так сказать, неофициальное название - "Дворец Амина", приобрел после штурма жутковатый вид. Разбитые стекла огромных окон, напоминавших пустые глазницы, разрушенные ступеньки, выщербленные снарядами колонны... В 80-е годы в "Тадж Беке" размещался штаб советской 40-й армии. Потом его передали министерству обороны Республики Афганистан. После падения республиканского правительства в 1992 году новым хозяевам Кабула - моджахедам - стало не до архитектуры. Дворец ветшал. Все подходы к нему были заминированы. Уже после того, как в 1996 году афганскую столицу заняли войска движения "Талибан", "Дворец Амина" облюбовали пакистанцы, религиозные экстремисты, оказывающие вооруженную помощь своим подопечным-талибам.

Здесь же устроили склад оружия и боеприпасов.

Сегодня на рассвете при обстреле прямым попаданием ракеты склад был взорван.

Вокруг дворца в очередной раз загремели взрывы.

Вот такая ирония судьбы.

"Тадж Бек" строил эмир-освободитель - но обитали и обитают в нем по большей части иностранцы, не слишком желанные и не больно-то званые гости.

Его возводили для человека, пытавшегося вывести родину на путь процветания и прогресса - он стал символом беззакония, кровавых преступлений и войны.

+++ |

Афганская драма

Очаг нестабильности у южных рубежей СНГ

В. П. Максаковский,

доктор географических наук, профессор, зав. кафедрой экономической и социальной географии Московского педагогического государственного университета

http://geo.1september.ru/articles/2009/19/12

| Цитата: |

+++

Развалины дворца Тадж-Бек в Кабуле. Дворец построен в 20-х годах ХХ в. для эмира Амануллы-хана. В нашей стране дворец известен тем, что 27 декабря 1979 г. его как резиденцию главы Афганистана Хафизуллы Амина штурмовали спецназовцы ГРУ и КГБ СССР, включая недавно основанную группу «Альфа».

Со штурма Тадж-Бека началась 19-летняя афганская кампания, называвшаяся в СССР «оказанием Афганистану интернациональной помощи».

С 1982-го по февраль 1989 года в этом здании размещался штаб 40-й советской армии.

Дворцовый комплекс серьезно пострадал в марте 1990 г. в столкновениях верных президенту Наджибулле правительственных войск и формирований мятежного министра обороны Шах Навваза Таная.

Еще сильнее Тадж-Бек был разрушен в 1990-х годах в круговерти афганской гражданской войны.

В декабре 2007 г. обнародована информация о желании правительства Афганистана полностью восстановить исторический и архитектурный памятник.

+++

|

26.12.2007 ДВОРЕЦ ТАДЖ-БЕК БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН

http://www.artofwar.net.ru/news/view/2007/

| Цитата: |

В Афганистане в скором времени начнется восстановление покалеченного войной дворцового комплекса Тадж-Бек, более известного в народе как «Дворец Амина» и соседствующего с ним бывшего здания Генерального штаба афганской армии.

Об этом на заседании афганского правительства, посвященном вопросам градостроительства, заявил первый вице-президент Исламской Республики Афганистан Ахмад Зия Масуд.

По словам замглавы афганского государства, представляющий огромную историческую ценность дворцовый комплекс, некогда бывший гордостью Афганистана, находится сегодня в состоянии полнейшей разрухи.

Он пострадал от боевых действий несколько раз.

Первые незначительные повреждения были нанесены ему в декабре 1979 года в ходе не знающей аналогов в новейшей истории операции по захвату резиденции бывшего президента Афганистана Хафизуллы Амина и здания афганского Генштаба.

Но сразу после отстранения от власти режима Амина оба дворца были полностью реставрированы. В последствии в одном из них размещался штаб советской 40-й армии, а в другом – министерство обороны Демократической Республики Афганистан.

Более серьезные повреждения были нанесены дворцовому комплексу во время вооруженного противостояния в марте 1990 года частей, верных президенту ДРА Наджибулле и подразделений, перешедших на сторону министра обороны Шах Навваза Таная.

Тогда дворцовый комплекс находился в руках мятежного генерала, а танки Наджибуллы, стоявшие у советского посольства, вели прицельный огонь по обоим дворцам.

Но почти полностью дворцовый комплекс был разрушен после 1992 года, когда противоборствующие группировки моджахедов устроили на проспекте Дар уль-Аман (Ворота в спокойствие), который упирается в дворцовый комплекс, афганское «Бородино».

Довершили разрушение памятников истории кровавые битвы между моджахедами и талибами. |

Аблазов Валерий Иванович

Дворцы Кабула и Джелалабада, резиденции власти, штабы войск

http://artofwar.ru/a/ablazow_walerij_iwanowich/text_a120.shtml

http://wap.shmas.forum24.ru/?1-18-0-00000008-000-10001-0

| Цитата: |

+++

+++

Дворец Тадж-Бек. Дворец Тадж-Бек ("Топайи-Таджбек" и "дворец Амина") находится на юго-западной окраине Кабула столицы Афганистана, на хорошо просматривающейся со всех сторон возвышенности. Дворец Тадж-Бек был построен во времена правления Амануллы-хана в 20-е годы XX века с помощью группы немецких архитекторов в качестве резиденции королевской семьи. Он строился одновременно с дворцом Дар - уль-Аман на расстоянии двух километров от него и на удалении 16-ти километров от центра Кабула. За два года строители справились со своей задачей. Но в 1929 году Аманулла-хан был свергнут и оба дворцы не были использованы его замыслу. Тадж Бек стал административным зданием. Какое-то время в нем размещался штаб Центрального армейского корпуса. Дворец стоит на холме, возвышаясь над окрестностями метров на шестьдесят. К нему вели серпантинная дорога и пешеходная лестница шириной метра полтора.

Победа Саурской революции не изменила места резиденции руководителей государства - она первоначально традиционно находилась во дворце Арг. Однако, по рекомендации советских советников, в интересах личной безопасности Амин решил переместить свою резиденцию во дворец Тадж - Бек, где для этого была проведена специальная реконструкция и капитальный ремонт.

Для надежной охраны дворца были предусмотрены три линии. Внутри дворца находилась рота личной охраны - это считалось первой линией охраны. Вторую линию должны были составить советские спецотряды, а третьей была бригада охраны, состоящая из трех пехотных батальонов и одного танкового, охранявшая резиденцию по периметру. Вдобавок ко всему за дворцом было зарыто три танка.

Каждый батальон бригады имел свою казарму, и лишь танковый жил вместе с первым пехотным батальоном. Его казармы не так давно начали строить, которые передали советским военным.

Кроме того, от ударов с воздуха дворец прикрывал зенитный полк, на его вооружении находилось двенадцать 100 мм зенитных пушек, а также шестнадцать зенитных установок, представлявших собой спаренные крупнокалиберные пулеметы ДШК.

Но все это не спасло Амина от гибели.

Первые повреждения дворец получил 27 декабря 1979 года, когда спецназ КГБ и ГРУ устранял афганского диктатора Хафизуллу Амина. Стены дворца обстреливались из зенитных самоходных установок "Шилка".

Однако 23-миллиметровые снаряды зенитных пушек отлетали от стен дворца как резиновые мячики - немцы умели и умеют строить "на совесть".

Повреждения внутренних помещений дворца были существенными и потребовали большого ремонта.

После ремонта и до февраля 1989 года во дворце размещался штаб 40-й Общевойсковой Армии ТуркВО.

В период боевых действий в 90 - е годы ХХ столетия между отрядами моджахедов и в борьбе с талибами дворец Тадж - Бек был разрушен.

Афганское правительство совместно с немецкими специалистами разработало план ремонта дворца для дальнейшего его служебного использования. Но реализовать этот план можно только за счет средств из частных пожертвований от богатых афганцев.

+++ |

Состояние ещё одного дворца:

Pages in category "Palaces in Afghanistan"

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Palaces_in_Afghanistan

| Цитата: |

The following 2 pages are in this category, out of 2 total. This list may not reflect recent changes (learn more).

D

Darul Aman Palace

T

Tajbeg Palace |

Дворец «Дар уль-Аман»

قصر_دارالامان

http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86&oe=utf-8&um=1&hl=ru&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw

Дворец «Дар уль-Аман»

http://ru.wikipedia.org/wiki/Дворец_«Дар_уль-Аман»

| Цитата: |

http://fa.wikipedia.org/wiki/قصر_دارالامان?match=ru

|

_________________

новый http://9e-maya.com/index.php?action=forum

резерв http://9e-maya.org/forum/index.php

http://www.igstab.net./

Последний раз редактировалось: us998 (Ср Янв 11, 2012 4:33 pm), всего редактировалось 9 раз(а) |

|

| Вернуться к началу |

|

|

danton

Зарегистрирован: 15.12.2009

Сообщения: 1656

Откуда: Пермь

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

us998

Зарегистрирован: 05.12.2009

Сообщения: 8248

Откуда: СССР

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

us998

Зарегистрирован: 05.12.2009

Сообщения: 8248

Откуда: СССР

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

us998

Зарегистрирован: 05.12.2009

Сообщения: 8248

Откуда: СССР

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

us998

Зарегистрирован: 05.12.2009

Сообщения: 8248

Откуда: СССР

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

us998

Зарегистрирован: 05.12.2009

Сообщения: 8248

Откуда: СССР

|

Добавлено: Пт Мар 23, 2012 11:11 am Заголовок сообщения: Добавлено: Пт Мар 23, 2012 11:11 am Заголовок сообщения: |

|

|

vgil (vgil) wrote,

2011-10-18 13:00:00

Русский бунт. Восстание русских в Чечне в 1958 г.

Митинг в Грозном на площади Ленина 27 августа 1958 г. Фото участника событий

http://vgil.livejournal.com/1410578.html

| Цитата: |

***

«После XX съезда КПСС началась реабилитация и отдельных граждан, и целых народов, пострадавших в годы беззакония. Девятого января 1957 г. председатель президиума ВС СССР Климент Ворошилов подписал Указ "О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР". "В целях создания необходимых условий для национального развития чеченского и ингушского народов" представителям этих народов разрешалось вернуться на прежнее место жительства.

Сложному механизму возвращения ингушей и чеченцев власти с самого начала пытались придать планомерный характер. Однако процесс переселения вскоре вышел из-под контроля. Только за 1957 год в автономную республику прибыло свыше 200 тыс. человек, что существенно превышало цифры, предусмотренные четырехлетним планом переселения. Это создавало серьезные проблемы с трудоустройством и обеспечением жильем. К тому же - массовое приобретение оружия, круговая порука, убийства на почве кровной мести, изнасилования, нападения на жителей республики, представляющих другие национальности.

Прибывшие шейхи, муллы и тейповые авторитеты, воздействуя на молодежь в националистическом и религиозном духе, стремились оживить идеи мюридизма и повиновения законам шариата. Это повлекло за собой резкий рост уголовных преступлений среди молодежи. За 9 месяцев 1957 года в Грозном было совершено 22 убийства. Органами милиции привлечено к уголовной ответственности 285 человек. В первой половине 1958 года по сравнению с аналогичным периодом 1957 года в целом по ЧИ АССР количество убийств увеличилось в 2 раза, а случаев разбоя и хулиганства, повлекших за собой тяжкие телесные повреждения, в 3 раза. По всей республике стали обыденным явлением ссоры из-за домов и приусадебных участков, скандалы и групповые драки с применением холодного и огнестрельного оружия. Так, например, в конце 1957 года в Грозном распространялись антирусские листовки, были зафиксированы и нападения чеченской молодежи на учащихся ремесленных училищ и офицеров Советской Армии.

"Дела совсем плохие, - писала одна из русских жительниц Чечни своей родственнице в Россию, - приезжают чеченцы, творят что только вздумается, бьют русских, режут, убивают, ночью поджигают дома. Народ в панике. Многие уехали, а остальные собираются".

И действительно, в результате запугивания, при полном попустительстве республиканских властей в течение 1957 года за пределы ЧИ АССР выехали 113 тысяч русских, осетин, аварцев, украинцев и граждан других национальностей.

Справедливое возмущение населения бесчинствами хулиганских элементов из числа чеченцев, а также неспособность власти реально защитить некоренных жителей спровоцировали русское население Грозного на массовые беспорядки, произошедшие в городе 26 и 27 августа 1958 г., ставшие классическим примером не раз описанного в исторической литературе "русского бунта", отчаянного и жестокого.

Вечером 23 августа 1958 года в пригороде Грозного поселке Черноречье, где преимущественно проживали рабочие и служащие Грозненского химического завода, чеченец Лулу Мальсагов, находясь в нетрезвом состоянии, устроил драку с русским парнем Владимиром Коротчевым и нанес ему ножевые ранения в живот. Чуть позже Мальсагов вместе с другими чеченцами встретили только что демобилизованного из армии рабочего завода Евгения Степашина и несколько раз ударили его ножом. Ранения Степашина оказались смертельными, а Коротчева удалось спасти.

Слухи об убийстве двадцатидвухлетнего русского парня быстро разнеслись среди рабочих завода и жителей Грозного. Несмотря на то, что убийца и его сообщники были сразу задержаны милицией, реакция общественности была необычайно бурной, особенно среди молодежи. Стали раздаваться требования сурово наказать убийц.

25-26 августа проститься с погибшим в поселок Черноречье прибыло много людей, требовавших публичной казни убийц Степашина. Многие из числа собравшихся у гроба погибшего настаивали на необходимости проведения траурного митинга с участием руководства обкома и горкома КПСС, Совета Министров ЧИ АССР. Однако по указанию того же обкома проведение какого-либо митинга разрешено не было. Тем не менее на территории химического завода и в Черноречье появились объявления о якобы предстоящем траурном митинге, организуемом в связи с убийством рабочего Степашина.

26 августа в 14 часов свыше трех тысяч человек, подняв на руки гроб с телом погибшего, направились в центр Грозного. Протестующие намеревались провести митинг на площади Ленина у здания обкома, на котором собирались вновь заявить о своих требованиях публичной казни арестованных, выселения паразитических элементов из числа чеченцев, проживающих в Черноречье.

Но и в обкоме, и в горкоме партии не сочли нужным вступать в полемику с горожанами и давать им какие-либо объяснения. Власть отгородилась от возмущенного народа кордоном милиции, которой было дано указание не допустить траурную процессию к зданию обкома КПСС.

Однако толпе вместе с гробом убитого удалось достичь своей цели. Примкнувшие к жителям Черноречья большие группы грозненской молодежи опрокинули несколько автомашин, выставленных в качестве заграждения, и демонстрация хлынула на площадь Ленина, где начался траурный митинг.

Между тем некоторые из митингующих предприняли попытку проникнуть в здание обкома, и в 19 часов 30 минут им это удалось. Группа молодежи ворвалась в обком и попыталась силой вытащить на площадь председателя Совета Министров ЧИ АССР Гайербекова, второго секретаря обкома КПСС Чахкиева и других работников. С большим трудом сотрудникам КГБ и МВД удалось изгнать из обкома прорвавшихся туда демонстрантов и задержать наиболее активных из них.

Для успокоения собравшихся на площадь все же вышли секретари обкома партии Г.Я. Черкевич, Б.Ф. Сайко, секретарь горкома А.И. Шепелев. Однако вместо обстоятельного разговора о волнующих людей проблемах они выступили с призывом прекратить беспорядки. В ответ из толпы послышались возгласы: "Вон чеченцев из Грозного", "Пусть к нам приедет Н.С. Хрущев, мы с ним поговорим", "Да здравствует Грозненская область!" и т.п.

Толпа все прибывала и прибывала. Со столов организованного накануне книжного базара стали свободно выступать все желающие. Митингующие стали нападать на военные и милицейские автомашины и откатывать их вместе с солдатами на прилегающие к площади улицы. Были остановлены и избиты два чеченца, проезжавшие мимо на мотоцикле. В окна обкома полетели первые камни.

К 23 часам к месту митинга прибыло еще несколько машин с солдатами местного гарнизона, которым вместе с милицией удалось рассеять толпу и задержать 41 активного участника беспорядков. К половине второго ночи на площади был полностью восстановлен порядок.

Однако еще вечером 26 августа среди собравшихся распространился слух о том, что в 9 часов утра на том же месте состоится новый митинг, на котором якобы должны выступить срочно прилетевшие из Москвы члены Советского правительства и ЦК КПСС.

На следующий день в 7 часов утра недалеко от здания обкома стали появляться группы горожан, главным образом женщины, которые наперебой обсуждали вчерашние события и выражали явное недовольство задержанием активистов митинга. Появились даже листовки, призывающие к возобновлению акции протеста. В одной из таких листовок говорилось: "Товарищи! Вчера проносили мимо обкома гроб товарища, зарезанного чеченцами. Вместо того чтобы принять соответствующие меры по отношению к убийцам, милиция разогнала демонстрацию рабочих и арестовала 50 человек ни в чем не повинных людей. Так давайте же бросим работу в 11 часов и пойдем в обком партии с требованием освободить товарищей!"

К 10 часам утра около здания обкома собралась толпа - около 2 тысяч человек. Наступил критический момент, когда люди подошли вплотную к зданию обкома, разорвали кольцо оцепления из солдат и милиционеров и стали ломиться в двери центрального входа.

Вскоре навстречу митингующим вышли секретарь Грозненского горкома партии Шепелев и председатель горисполкома Брыскин, которые тут же были схвачены толпой и препровождены к памятнику Ленина, где была сооружена импровизированная трибуна. Но ни Шепелеву, ни Брыскину выступать не дали. Народ хотел, чтобы на этот раз власти предержащие сами выслушали его мнение.

К полудню на площади Ленина скопилось около 10 тысяч человек. Выступающие настойчиво повторяли свои требования - освободить товарищей, арестованных накануне. Над головами людей из динамиков слышались призывы: "Освободите арестованную молодежь!", "Вышлите чечен из Грозного!" К 14 часам часть толпы в количестве более тысячи человек подошла к зданиям КГБ и МВД республики. Несколько человек проникли на балкон здания МВД и потребовали освободить всех задержанных накануне. Под давлением масс власти пошли на уступки и выпустили всех на свободу.

Другой группе удалось прорваться в здание КГБ и нанести некоторый материальный ущерб: были выбиты стекла, выломаны двери и т.п. Прорыв чекистам удалось быстро ликвидировать, причем без применения оружия.

Разгоряченная толпа моментально обращала свой гнев на любых людей чеченской национальности, появившихся возле площади. Так, во время митинга были захвачены двое чеченцев Матаев и Темиров, которых тут же подвергли избиению. От полученных побоев Матаев вскоре скончался.

Около 15 часов группа демонстрантов, отделившись от основной массы, направилась в сторону Грозненского горкома КПСС. Взломав дверь, люди ворвались в помещение и устроили погром. А спустя два часа митингующие взяли штурмом и здание обкома, где, захватив десяток пишущих машинок, несколько активистов стали печатать листовки и воззвания, которые тут же зачитывались с балкона собравшимся.

Была наспех написана и обращенная к властям резолюция митинга. "Учитывая проявление со стороны чечено-ингушского населения зверского отношения к народам других национальностей, выражающегося в резне, убийствах, насилии и издевательствах, - говорилось в ней, - трудящиеся города Грозного от имени большинства населения республики предлагают:

1. С 27 августа 1958 года переименовать ЧИАССР в Грозненскую область или же в Межнациональную советскую социалистическую республику.

2. Чечено-ингушскому населению разрешить проживать в Грозненской области не более 10% от общего количества населения.

3. Переселить передовую прогрессивную комсомольскую молодежь различных национальностей из других республик для освоения богатств Грозненской области и для развития сельского хозяйства..."

Один из активистов, шофер автотранспортной конторы, предъявил ультиматум находившемуся в обкоме начальнику местного военного авиационного училища генерал-майору Степанову: либо выйти к толпе и выступить перед ней с заявлением о том, что чеченцы будут выселены из Грозного, либо быть через несколько минут растерзанным.

Взбунтовавшихся в здании обкома попыталась приостановить группа секретарей первичных партийных организаций города и других партийных работников. Однако все они были избиты демонстрантами и выгнаны на улицу.

Захватив в обкоме знамя, часть толпы численностью в 500 человек направилась на штурм главпочтамта. Ворвавшись в здание, демонстранты потребовали связать их с Москвой.

Не сумев дозвониться до Москвы, толпа направилась на междугородную телефонную станцию. При попытке проникнуть внутрь был убит охраной рабочий химзавода Андрианов и еще 2 человека получили ранения. Под угрозой насилия телефонисты все же организовали активистам митинга связь с приемной Первого секретаря ЦК КПСС Хрущева. В 23 часа группа демонстрантов с красным знаменем направилась на Грозненский вокзал и задержала отправление поезда «Ростов-Баку». Люди ходили по вагонам и просили пассажиров рассказать жителям других городов, что "в Грозном чеченцы убивают русских, а местные власти не принимают никаких мер". На внешней стороне вагонов появились надписи: "Братцы! Чеченцы и ингуши убивают русских. Местная власть поддерживает их. Солдаты стреляют по русским!"

Около полуночи на станции появились войска, но участники митинга забросали их камнями. В ход пошли приклады. Вскоре толпу все же удалось рассеять, а поезд отправить по назначению. Одновременно войсковым подразделениям удалось навести порядок на площади у здания обкома.

На следующий день органами милиции и госбезопасности начались интенсивные розыски активных участников беспорядков. Каждый день происходили все новые и новые аресты, число которых перевалило за сотню. В течение ближайших двух месяцев местный суд едва успевал оглашать приговоры: от года условно до 10 лет лишения свободы. Среди статей обвинения у 91 осужденного фигурировала статья 59-2 (массовые беспорядки). Так расправлялась власть с теми, кто посмел усомниться в правильности ее курса.

Но жестокие репрессии активистов массовых выступлений в Грозном не оказали ожидаемого устрашающего воздействия. Так, спустя несколько дней после беспорядков на организованном парткомом одного из предприятий митинге, где предполагалось заклеймить позором "антисоветские и шовинистические" действия 26 и 27 августа, один из выступающих рабочих заявил: "Рабочий класс города правильно поднялся, контрреволюционеры были не на площади, контрреволюционеры сидели в обкоме КПСС..."

Эти слова еще раз наглядно свидетельствуют о том, в чью именно сторону был обращен народный гнев жителей Грозного в течение двух августовских дней 1958 года.

В силу своей идеологической зашоренности и центральная, и местная власти не смогли объективно оценить причины вспышки народного гнева. С самого начала выступления трудящихся масс трактовались как действия "хулиганствующих и уголовных элементов под шовинистическими и антисоветскими лозунгами". Даже в ходе последующего разбирательства ни один из следователей не поинтересовался у арестованных, что именно толкнуло народ на демонстрацию. Власть волновало только одно: кто писал, кто ударил, кто призывал...

Коммунистические лидеры таким образом заморозили решение проблем межнациональных отношений в Чечено-Ингушетии, что спустя десятилетия обернулось кровавой драмой.

О. МАТВЕЕВ,

"Независимая газета", N162, 2000 г. |

_________________

новый http://9e-maya.com/index.php?action=forum

резерв http://9e-maya.org/forum/index.php

http://www.igstab.net./ |

|

| Вернуться к началу |

|

|

us998

Зарегистрирован: 05.12.2009

Сообщения: 8248

Откуда: СССР

|

Добавлено: Вс Мар 25, 2012 6:41 am Заголовок сообщения: Добавлено: Вс Мар 25, 2012 6:41 am Заголовок сообщения: |

|

|

asterrot (asterrot) wrote,

2012-03-21 12:31:00

Тайны мадридского двора

Об одном воскресеньи

http://asterrot.livejournal.com/322072.html

| Цитата: |

В марте 1898го была создана РСДРП. Месяц с небольшим спустя Начальник Московского охранного отделения (и бывший народоволец) С. Зубатов начал создание монархических рабочих организаций. Идеологией их была "народная монархия", в духе более поздних взглядов Ивана Солоневича. "Бояре" плохие, Царь хороший, низам надо поддержать Царя против "либерастов" "бояр" и тогда Он защитит и облагодетельствует.

В 1902м Министром внудел был назначен В. Плеве. Немедленно был отправлен в отставку непосредственный начальник Азефа, бывший ближайший сотрудник Г. Судейкина и один из создателей Антанты П. Рачковский. Он же - один из предполагаемых авторов "Сионских протоколов".

Зубатов, напротив, пошёл на повышение, и "зубатовские" рабочие кружки были открыты в различных городах. Через несколько месяцев пребывания на посту, Плеве окончательно пришёл к убеждению, что агентурная сеть Рачковского в революционных организациях является подлинно подрывной и антигосударственной силой, в чём попытался убедить Николая II.

Тогда же Плеве стал чинить препятствия любой провокаторской деятельности. В 1903м, в результате конфликта с Плеве, в отставку был отправлен и Зубатов. На базе его кружков было создано Собрание русских фабрично-заводских рабочих. Организация попа Гапона (ближайшего подручного Зубатова). Но уже как не вполне зависимое от охранки и МВД.

Плеве был убит эсером из "боевой организации" генерал-майора Евно Азефа спустя менее года после отставки Зубатова. Полгода спустя убийства Плеве, в январе 1905го, Рачковский вернулся на службу. А приблизительно через месяц был убит покровитель Зубатова, Генерал-губернатор Москвы, Великий Князь Сергей Александрович. А между назначением Рачковского и убийством Сергея Александровича произошло Кровавое воскресенье.

После аудиенции с Николаем II в декабре 1904го, Рачковский становится чиновником по особым поручениям МВД, прикомандированным к Командующему Петербургским ВО, а спустя несколько дней и Генерал-губернатору С-Петербурга Великому Князю Владимиру Александровичу. Великий Князь (регент в правление Александра III) стал человеком, сыгравшим решающую роль в событиях Кровавого воскресенья.

В конце декабря 1904го несколько молодонаглейцев рабочих из гапоновского "Собрания" были уволены по политическим мотивам с оборонного Путиловского завода. Не отреагировать на это единоросы гапоновцы не могли, т. к. они позиционировались, во-первых, как организация близкая к Власти, а во-вторых, как защитники интересов рабочих. Не защитить хотя бы собственных членов они не могли.

Переговоры с руководством Путиловского завода результатов не дали. Гапоновцы поднимают на Путиловском заводе забастовку, к которой (принудительно) присоединяется ряд предприятий Санкт-Петербурга. Бастуют типографии и вокзалы. Но забастовка результатов не дала, а нашистов гапоновцев начали массово увольнять "либерасты" с бастующих предприятий. И тогда 5 января (по совету Рачковского) Гапон решает воспользоваться моментом для подачи давно намечавшейся петиции Императору.

На следующий день "случайно" выстрелившее во время праздника боевым снарядом орудие чуть не убило Николая II. Император был эвакуирован в Царское Село. Секретным указом в С.-Петербурге было введено военное положение, о чём знало всего несколько человек. Вся власть в городе перешла к Великому Князю Владимиру Александровичу.

У Владимира Александровича были сложные отношения с царской семьёй. Третий сын Александра II, после смерти старшего брата, Николая (фактически, убитого средним братом, Александром), он стал на ступеньку ближе к престолу. Занимал пост Регента (правителя) Российской Империи. Его сын, Кирилл Владимирович, воспылал страстью к кузине - английской принцессе Мелите. Брак кузенов противоречил православным канонам, и Мелиту выдали за брата жены Царя Александры Фёдоровны. Вскоре Милита с ним развелась, публично обвинив в педерастии.

Кирилла Владимировича Царь отослал на Дальний Восток, где тот был ранен (?) во время взрыва флагмана Тихоокеанского флота, "Петропоавловска" (с Командующим флотом Макаровым на борту). "Лечиться" Кирилл отправился в Германию, где возобновил связь с обожаемой кузиной. А уже в октябре 1905го они объявили о браке. Кирилл был лишён членства в Императорской фамилии, но несколько лет спустя восстановлен. В феврале 1917го он прославился поддержкой революции, а в дальнейшем объявил себя Императором в изгнании.

Владимир Александрович, пользовавшийся большим влиянием на Николая II, был отцом этого человека. 9 января 1905го года в его руках находилась вся полнота власти в С.-Петербурге, хотя формально приказы отдавал протеже и подчинённый Великого Князя, Командующий Гвардейским корпусом Князь С. Васильчиков.

В С.-Петербург были стянуты и скрыто рассредоточены по дворам в центре города войска. Гапоновцы шли с иконами, хоругвями и портретами Николая, под охраной полиции, расчищавшей им путь. Впереди шли руководители "Собрания", во главе с самим Якеменко Гапоном, а ткж два полицейских офицера в форме (оба были убиты первым залпом). В толпе находились приглашённые Кургиняном Гапоном вооружённые чеченцы эсеровские боевики.

У Нарвских ворот основную колонну встретила пехота, а затем внезапно атаковала кавалерия. Ваххабиты эсеры из толпы произвели два выстрела из револьверов в воздух. После отступления кавалеристов, по толпе было дано несколько ружейных залпов (в т. ч. на добивание упавших). Позднее были атакованы и расстреляны ткж другие колонны гапоновцев и просто случайные скопления горожан (день-то воскресный).

С этого события и началась Революция 1905-07 гг, после которой Россия окончательно стала заложницей Антанты. А Гапон был вскоре убит по приказу Рачковского людьми Азефа. |

_________________

новый http://9e-maya.com/index.php?action=forum

резерв http://9e-maya.org/forum/index.php

http://www.igstab.net./ |

|

| Вернуться к началу |

|

|

us998

Зарегистрирован: 05.12.2009

Сообщения: 8248

Откуда: СССР

|

Добавлено: Вт Апр 03, 2012 4:32 am Заголовок сообщения: Добавлено: Вт Апр 03, 2012 4:32 am Заголовок сообщения: |

|

|

Революционное

everstti_rymin (everstti_rymin) wrote,

2012-04-03 01:09:00

http://everstti-rymin.livejournal.com/1692070.html

| Цитата: |

Взято, по наводке humus, отсюда:

http://www.flickr.com/photos/9679871@N04/page729/

729 страниц — кругом одни евреи!

Я понимаю революционный энтузиазм в Бердичеве, но вот ЭТО что за шествие? Указано, что снимок сделан в Одессе в 1918 году. Смутно припоминаю, что Одесская Советская республика приказала долго жить в марте 1918-го, когда в Одессу вступили немцы. После них власть там менялась еще 12 раз, но это, наверное, уже к снимку не относится. Погода не мартовская, что ж получается, при немцах демонстрация происходит? |

_________________

новый http://9e-maya.com/index.php?action=forum

резерв http://9e-maya.org/forum/index.php

http://www.igstab.net./ |

|

| Вернуться к началу |

|

|

us998

Зарегистрирован: 05.12.2009

Сообщения: 8248

Откуда: СССР

|

|

| Вернуться к началу |

|

|

us998

Зарегистрирован: 05.12.2009

Сообщения: 8248

Откуда: СССР

|

Добавлено: Пн Апр 09, 2012 9:00 am Заголовок сообщения: Добавлено: Пн Апр 09, 2012 9:00 am Заголовок сообщения: |

|

|

Красноштанов, Г.Б. В поисках родины Ерофея Хабарова

http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,+%D0%93.%D0%91.+%D0%92+%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8F+%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8

Красноштанов Г. Б."Ерофей Павлович Хабаров"

http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%93.+%D0%91.%22%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9+%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%22&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8

Тексты оригинальных донесений Хабарова очень неполиткорректны.

Надо найти доступный в сети оригинал.

Пишет farnabaz (farnabaz)

@ 2009-04-19 11:48:00

Entry tags: Ерофей Павлович Хабаров

Походы Хабарова, описанные им самим

http://lj.rossia.org/users/farnabaz/88981.html

| Цитата: |

+++

..И плыл из того города до камени четыре дни .А на другой день, что был из того города князь Толга, и тот Толга скрал нож и сам себя поколол.

Тут все улусы частые, невеликие юрты, по десяти юрт в улусе...сто дватцать.

А каменем плыли два дни да ночь.И каменем все улусы невеликие .А людем выше камени и в камень зов им гогулы.И тут людей нет.А за каменем первого дни проплыли улусов дватцать один улус.И того дни в последних улусах языков имали, а иных рубили, и ясырь похватали.

А на другой день плыли всё улусами же .И с правую сторону выпала река,зов ей Шингал.И по той реке, сказывают, что живут многие люди, да и городы де у них есть.И на усть той реки Шингал стоят на той же стороне два улуса великие.В тех улусах юрт шестьдесят и болши.И я ,Ярофейко, с того у них улусу с мужиков ясак прошал, и они, мужики, нам отказали и ясаку государю не отдают.И ясырь тот их, мужиков,похватали мы, казаки, и многих людей побили и порубили.И под тем улусом ночевали.

И поплыли вниз по Амуру, и плыли два дни и ночь, и улусы громили, все улусы.А юрт по штидесят и по семидесят в улусе.И мы в тех улусах многих людей побивали , и ясырь имали.

И плыли семь дней от Шингалу дючерами.Все улусы болшие, юрт по семидесят и по осмидесят.И тут все живут дючеры.А всё то место пахотное и скотное.И мы их в пень рубили, а жён и детей их имали, и скот.

И в осмой день поплыли...стоит на правой стороне на каменю улус, велик гораздо.И с того места люди пошли имя ачаны.И с того места и до моря место не пашено, и скота нет, а живут все рыбою.

И от того улуса плыли двои сутки.И тут стали приходить улусы юрт по сту.И как к улусу в стругах приедем, и они на берег вскочили, и из стругов с нами дерутся.

И, Божией милостью и государским счастьем, тех многих людей побивали.

И сентября в 29 день наплыли на улус на левой стороне, улус велик.И яз, приказной Ярофейко,и служилые и волные казаки посоветовали, и в том улусе усоветовали зимовать.И тут город поставили, и с судов выбрались в город.И которых имали, пловучи, мужиков...оттуду, и те ачаны и ясак к нам привозили.

И октября в 5 день оснастили мы два судна, и парусы вверх бегали сто человек для корму по рыбу.И ходили в тот поход пять дней.И те свои суды в тех улусах в двух нагрузили.И в та поры,собрався, те дючеры и ачаны, человек с тысячю,октября в 8 день, на утренней зоре, на тот наш город из прикрыта напустили, со все стороны тот город зажигали..А нас в та поры в городе было сто шесть человек .И , Божиею милостью и государским счастьем, холопи государевы, служилые люди и волные казаки, справились, и в куяки изоболочены были, и молились Спасу и пречистой Богородице, и Николе Чудотворцу, и радеючи государю, и помираючи за веру крещёную,и не щадя лица своего, против государева недруга, и на вылазку семьдесят человек выскачили, а тритцать шесть человек в городе остались.И дрались с ними часа два боевых,и с башен на них, ачан и дючер, из пушек били и из мелкого оружья.

И тут, Божиею милостию, ..и пречистые Богородицы, и государевским счастьем, тех иноверцов многих побили.И нападе на них, собак, иноверцов, страх Божий, и против грозы и нашего бою стоять не могли, и побежали врознь.И мы за ними побежали, и в тыл их много побили, и языков многих перехватали.И в струги они, иноверцы, побросались, и на великую реку Амур отгребали.А струги у них болшие и с выходами, и краски навожены.А в один струг садятца человек по пятидесят и по шестидесят.

И мы, холопи государевы, служилые и волные казаки, в город собрались.

И яз, Ярофейко,у языков роспрашивал про то войско.И языки нам в роспросе винились, что де собиралась наша Дючерская земля и Ачанская вся, а войска де нашего было восмьсот, и вы де побили у нас многих людей.И мы круг города их, иноземцов, побитых считали.И всех их побили сто семнатцать человек.И у нас на том бою одного человека досмерти убили, именм Никифора Ермолаева, а изранили нас пять человек.

И с рыбою на судах после той драки на другой день приплыли.И тот город накрепко укрепили, и в том городе зимовать стали.И те иноверцы не появляются к нам.

И ноября в 28 день подсмотрили холопи государевы, служилые люди и волные охочие казаки, иноверские дороги санные, и ездят на собаках.И подсмотря те дороги, и мне, Ярофейку, сказали

И яз, Ярофейко, посылал служилых и волных охочих людей сто дватцать .человек.Шли день и подошли сакму...И тут, Божиею милостью и государским счастьем, (поймали) добрых людей, ачанского князя Кечи двух братьев и ясырь, а иных улусных мужиков многих побили.Из того походу в город с теми мужиками и с языки пришли на третей день.И тот Кеча под братий своих ясак, поминочные соболи,(дал).И всё то писано в книгах ясачных.И что ясачной казны собрано и поминочной, и то всё будет писано перечнем в сем отпуске.

И жили холопи государевы, служилые и волные охочие казаки, в том городе зиму.А кормились мы, казаки, во всю зиму в Ачанском городе рыбою.А рыбу ловили крюки железными, и свою голову тою рыбою кормили.

И марта в 24 день, на утренней заре, с верх Амура реки славные ударила сила из прикрыта на город Ачанской, на нас, казаков, сила богдойская, все люди конные и куячные.И наш казачей есаул закричал в городе Андрей Иванов, служилой человек: Братцы казаки, ставайте наскоре и оболокайтесь в куяки крепкие.И метались казаки на город в единых рубашках на стену городовую.И мы, казаки, чаяли из пушек из оружья бьют казаки из города, ажно бьёт из оружья и их пушек по нашему городу казачью войско богдойское.

И мы, казаки, с ними, с богдойскими людми, войском их дралися из-за стены с зори и до схода солнца.И то войско богдойское на юрты казачьи пометались, и не дадут нам, казакам, в те поры пройти через город.А богдойские люди знамёнами стену городовую укрывали.И у того нашего города вырубили они, богдойские люди, три звены стены с верху до земли.

И из того их, богдойского, войска кличет князь Исиней царя богдойского и всё войско богдойское : не жгите и не рубите казаков, емлите их, казаков, живьём.И толмачи наши те речи князя Исинея услышали, и мне, Ярофейку, сказали.

И услыша те речи у князя Исинея, оболокли мы, казаки, все на ся куяки.И яз, Ярофейко, и служилые люди и волные казаки, помолясь Спасу и пречистой владычице нашей Богородице, и угоднику Христову Николе Чудотворцу, промеж собой прощались.И говорили то слово яз,Ярофейко , и есаул Андрей Иванов, и всё наше войско казачье : умрём мы, братцы казаки, за веру крещёную, и постоим за дом Спаса и пречистые, и Николы Чудотворца, и порадеем мы, казаки, государю, и помрём мы , казаки, все за один человек против государева недруга, а живы мы, казаки, в руки им , богдойским людям, не дадимся.

И в те стены проломные стали скакать те люди богдоевы.И мы, казаки, прикатили тут на городовое проломное место пушку медную и почали из пушки по богдойскому войску стрелять из города и из иных пушек железных бити ж стали по них, богдойских людях.Тут и богдойских людей , и силу их всю, Божиею милостию и государским счастьем, и нашим радением , их, собак, побили много.

И как они, богдои, от того нашего пушечного бою и от пролому отшатилися прочь, и в та поры . выходили служилые и волные охочие казаки, сто пятьдесят человек, в куяках на вылазку богдойским людем за город, а пятьдесят человек осталось в городе.И как мы к ним, богдоем, на вылазку вышли из города, и у них, богдоев, тут под городом приведены были две пушки железные.И, Божиею милостию и государским счастьем, те две пушки мы, казаки, у них, богдойских людей и у войска, отбили.И у которых у них, богдойских людей, у лутчих войтинов, огненно оружие было, и тех мы людей побили , и оружье у них взяли.

А которые на вылазке (были) казаки, сто пятьдесят шесть человек, и радеючи государю, и помня крестное целование, не щадя лица своего, против государевых недругов дралися с ними, богдойскими людми, мы, казаки, саблями,и Божиею милостию и государским счастьем, и радением, и промыслом твоим, Дмитрей Андреевич да Осип Степанович, мы, казаки, тех богдойских людей на вылазках многих побили.

И нападе на них, богдоев, страх великий, и Божиею милостию...и пречистые владычицы Богородицы, и святого угодника Христова Николы чудотворца, и все достальные богдойские люди прочь от города побежали врознь.

И мы, казаки, у них, богдоев, языков переимали.Да у них же, богдоев, отбили восьмсот тритцать лошадей с запасы хлебными.Да у них же, богдоев, отбили семнатцать пищалей скорострельных.А те их пищали-по три ствола и по четыре ствола вместе.А замков у тех скорострельных пищалей нет.Да у них же отбили две пушки железные, да восмь знамён богдойских.

И тех языков яз, Ярофейко, роспрашивал накрепко.И те языки в роспросе мялися.И стал говорить язык , царя богдойского служилой человек Нюлгуцкого города именем Кабышейка.И тот стал говорити : яз де вам скажу всю казаком свою правду, что де таить.Про вас пришла де к нам весть осенесь.С усть Шингалу реки приехали де дючерские мужики к нам , ко князю Исинею да к Иведакамахе, да Тамфимадге, что де сидят в том Нюдгуцком городе, посланы от царя богдойского посаженика от Учурвы, и те дючерские мужики росплакались и говорят, что де приехали руские люди и нашу де землю всю выевали, и вырубили.И жён наших и детей в полон взяли.

И мы де своими людми дючерскими и Дючерскою землёю собирались, и на них ходили, на город напускали не на великие люди.Да тут де нас мало не всех побили.И нам де против их стоять не можно, и вы де нас обороняйте.А не станете нас оборонять, и мы им станем ясак давать.

И князь Исиней с товарыщи о том отписывал в Надымны в город к царю Учурье.И посылали с отписками богдойского служилого человека.И ходил де месяц наскоре.А ходить из Нюлгуцкого города в тот город Надымны степью с правую сторону.И на дороге, идучи мимо,-два города, город первой Лабей , а другой город Тюмень.И те городы все каменные.А юрт в том городе по тысяче и по две, и по три.А иные юрты каменные.И в том городе в Надымнах седит царь Учурва.А посаженик тот царь Учурва от богдойского Шамшакана.

И как тот служилой человек приехал от царя Учурвы, и прислал он грамоту, и велено де итти князю Исинею с товарыщи, и велено де собрать войско великое, и велел итти на вас, казаков, и вас, казаков, велел иных побити, а иных велел живых казаков взяти и к себе поставити в землю с оружьем вашим, казачьим.

Да... с нами было пятьсот, да из Манзанского улуса людей было с нами четыреста дватцать человек, да дючеров было с нами со всей реки сот с пять и болши.А тот де улус Манзанской стоит от нас на полудне от...,и тот де улус на одной стороне реки.А юрт в улусе с тысячу.

А на другой стороне Шингалу против того улус стоит таков же.

А ехали де мы из Нулгуцкого города до ся мест три месяца на конех, а коней было у нас имано на двух человек три лошади.

А от нашего де города стоит (город), Нюлгуцкого города болше.А около де того города живут Мовчена сведенцы, даурские люди и тунгусы.И те мужики хлеб пашут на царя Шамшакана и овощи водят.И от того города Мовчена дорога в Богдойскую землю к царю Шамшакану.

А яз де, мужик, родом Никанской земли.А наша де земля Никанская от Богдойской земли стоит на востоке.Река де есть в нашей земле Бучун порубежная.А пала та река своим устьем в море.А людей по той земле много.А людям тем зов никаны.А лица у них черны, бородаты.

А другая де река есть неподалёку.Имя ей Шунгуй.А по той де реке живут никаны ж, многие люди.Да город де на той реке стоит. И в том де городе живёт царь никанский Зюлзей.Да иные де городы по той реке есть многие, все каменные.А бережёмся от богдойского царя, что де нас богдойской царь Шамшакан никанских людей в пределах воюет.А всей земли овладеть не может, потому что та Никанская земля несказанно велика.А никанской де царь ясаку никому не даёт.

Да в той же земли Никанской в нашей родится золото и серебро, и жемчуг в раковинах находят в реке, и каменье дорогое.Да в нашей де в Никанской земле родятся шёлки розные.А делают из шелков из тех камки и отласы , и бархаты.А бумагу де хлопчатую сеют.А из той бумаги делают кумачи.

И яз, Ярофейко, того мужика расспрашивал, при какове де то золото и сребро мест родится.И тот мужик сказал : родится де то золото и сребро , есть де река, пала из болота, впала устьем в море.А та река невелика.На той реке есть камень, а в том де каменю та золотая гора.А ломают ту руду золоту ломами железными.И у той де золотой руды стоит город каменной.

Да и служилые люди живут многие на той же реке пониже того камени.И в той реке находят в раковинах жемчуг да и сребро на той реке родится.Да и в иных местах в той Никонской земли серебро родится во многих местах, а золото родится в одном месте.И из той де НИканской земли во всей орде, в Богдоеве земле,-золото и серебро, и шёлк, и камки, и всякие узорочья.А в иных землях яз де не слыхал про золото и про серебро, что родится опроче Никанской земли.

И роспрося тех языков , круг того Ачанского города смекали, что побито богдоевых людей и силы их шестьсот семьдесят шесть человек наповал.А нашие силы, казачьи, от них легло от богдоев десять человек, служилых двое да волных казаков восмь человек.Да переранили нас, казаков, на той драке семьдесят восмь человек.И те от ран оздоровели.А кого убили у нас, казаков, и кого переранили, тому роспись под сей отпискою.

И после той драки тех иноверцов не видали у города ни одного человека, где мы зимовали.И от того места, сказывают, до гиляк поплаву десять дней. А гиляки живут до моря и круг моря.

+++ |

1652 г. в августе. — Отписка Якутскому воеводе Димитрию Францбековуслуживаго человека Ерофея Хабарова; о военных действиях его на реке Амуре и о проч.

http://ostrog.ucoz.ru/ist_doc_5/1_242.htm

ИСТОЧНИК:

Дополнения к актам историческим, т. III, СПб., 1848, стр. 359 - 371.

Стиль, пунктуация и орфография сохранены, буквы старого русского алфавита заменены современными.

Сетевая версия – В. Трухин, 2011

_________________

новый http://9e-maya.com/index.php?action=forum

резерв http://9e-maya.org/forum/index.php

http://www.igstab.net./

Последний раз редактировалось: us998 (Пн Апр 09, 2012 1:28 pm), всего редактировалось 1 раз |

|

| Вернуться к началу |

|

|

us998

Зарегистрирован: 05.12.2009

Сообщения: 8248

Откуда: СССР

|

Добавлено: Пн Апр 09, 2012 10:07 am Заголовок сообщения: Добавлено: Пн Апр 09, 2012 10:07 am Заголовок сообщения: |

|

|

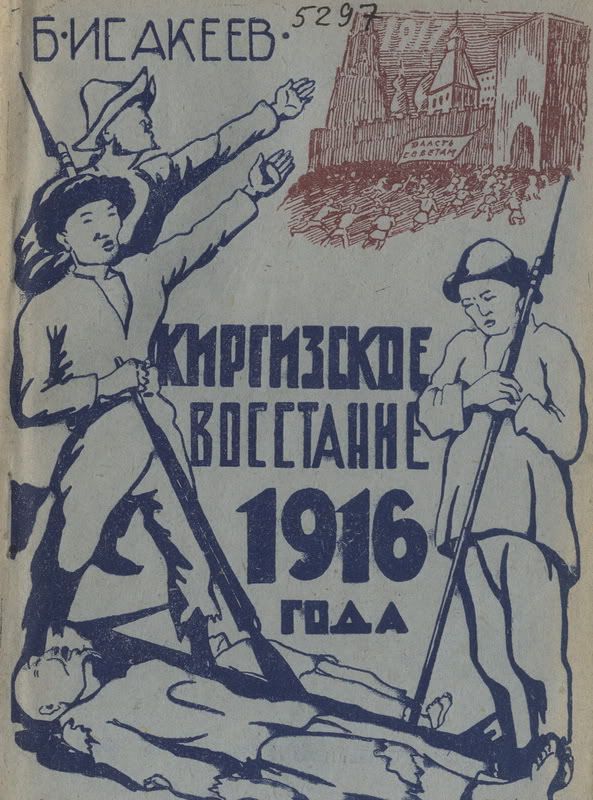

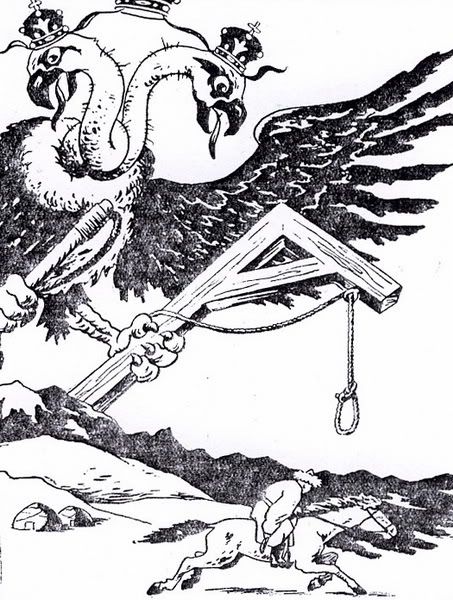

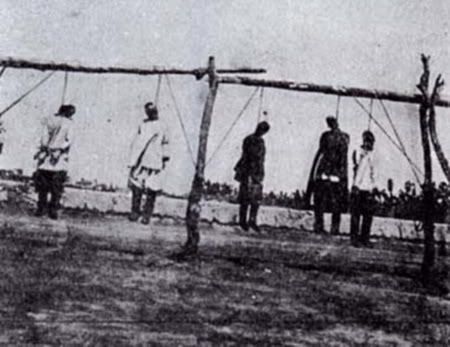

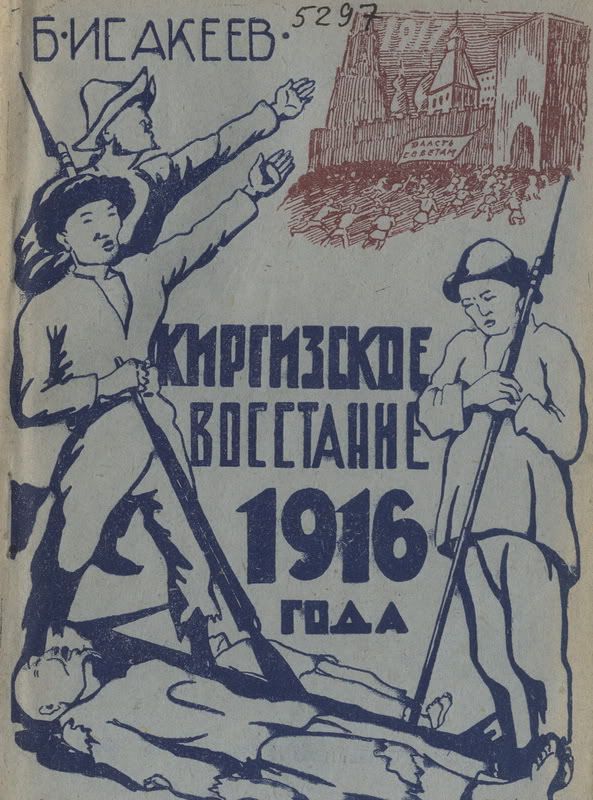

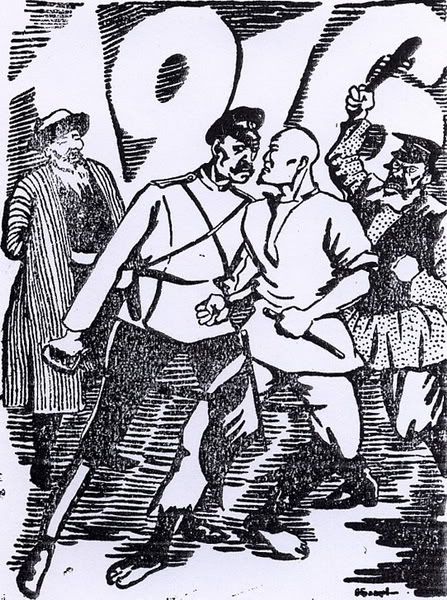

М.Ниязматов: "Белые пятна" истории. Малоизвестные страницы Восстания 1916 года в сердце Азии

08:47 04.11.2010

2010-11-03 Маримбай Ниязматов

"Белые пятна" истории

Малоизвестные страницы Восстания 1916 года в сердце Азии

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1288849620

| Цитата: |

В период недавних тревожных событий в Киргизии и после в средствах массовой информации появились многочисленные публикации, авторы которых пытались провести некие прямые аналогии между восстанием 1916 года в крае и волнениями, захлестнувшими республику с середины 2010 года. Как всегда в пору политических потрясений в том или ином регионе СНГ, некоторые круги на Западе (и не только!) вновь стали муссировать тезис об "антирусской" направленности происходящего, а более ретивые даже настаивали на немедленном военном вмешательстве извне. Умышленно подбрасывались на газетные полосы и в эфир, на экраны телевизоров такие факты, которые должны были бы подтвердить этот сомнительный вывод, хотя было совершенно очевидно, что речь идет всего лишь о ставшей традиционной на постсоветском пространстве очередной попытке выбрать "самостоятельный путь" развития, на сей раз – новой политической коалицией уже давно опробованными в некоторых регионах способами.

Так что же случилось тогда, в далеком 1916-м ?..

1. Просчеты царского двора

В Туркестанском генерал-губернаторстве в 1915-1916 годы в связи с наступившим продовольственным кризисом происходили массовые волнения дехкан и рабочих, как местных, так и русских. "…Трудящиеся местного коренного населения, – пишет Х .Ш. Иноятов, имея в виду Туркестанский край, – постепенно начали понимать, что причины их невыносимо тяжелого положения кроются в самом социально-экономическом и политическом строе страны. На почве общих классовых интересов происходило дальнейшее сближение местных трудящихся с русскими, учащались их дружные выступления за сокращение рабочего дня, увеличение заработной платы, улучшение условий труда и быта, снижение цен на продукты питания и т.д.". В качестве примера автор приводит стачку рабочих озокеритовых промыслов на острове Челекен, на промыслах "Вишау", хлопкоочистительных и маслобойных заводов Намангана, Коканда, Андижана и других городов. На селе участились нападения на местные администрации, имения баев, заготовительные пункты хлопкозаводов. Эти выступления, несомненно, носили характер не вооруженного восстания, а классического гражданского протеста против непродуманной внутренней социально-экономической политики правительства, вызвавшей обострение продовольственной проблемы.

Весной 1916 года положение в Туркестанском крае ухудшилось. В Ташкенте, Коканде, Андижане, Намангане, многих других городах толпы голодающих, брошенных властями на произвол судьбы, устраивали шумные шествия и погромы, блокировали местные администрации, громили торговые лавки спекулянтов и базары, требовали принять срочные и решительные меры для улучшения распределения продуктов питания, обуздания безудержного роста цен. Так называемые бунты "пустых кастрюлей" дополнялись на селе нападениями дехканской бедноты на усадьбы земельной аристократии, экспроприацией запасов продовольствия, мелкого и крупного рогатого скота, поджогами имений, а порой и убийствами крупных баев, нажившихся на нещадной эксплуатации безземельных и малоземельных дехкан, коррумпированных представителей волостных администраций и местных чиновников, игнорировавших нужды и запросы трудящихся, беззастенчиво их обиравших. Особенно часто подобные факты имели место в областях Ферганской долины. Для усмирения мятежников власти были вынуждены привлекать полицию и войска.

В Ташкенте недооценивали остроту ситуации на рынке продовольственных товаров и возможные последствия неуклонного роста народного негодования в связи с усилением налогового гнета для максимального увеличения поставок воюющей армии продуктов и денежных пожертвований без учета реального экономического положения населения в городах и на селе. Как правило, эти налоги и поборы ложились на плечи прежде всего менее обеспеченных слоев масс – дехкан и скотоводов. В администрации генерал-губернатора края явно надеялись, что к июню, когда будет собран новый урожай зерновых, положение в Туркестанском крае с продовольствием само собой изменится в позитивную сторону. Однако эти надежды не оправдались. Высокий уровень хлопковости аграрного сектора, вызвавший сокращение площадей под главными продовольственными культурами, не позволил добиться резкого увеличения производства зерновых, прежде всего пшеницы. Цены на хлеб к 1916 году выросли в 4 раза, тогда как на хлопок-сырец, доходы от которого и обеспечивали главным образом удовлетворение потребительского спроса подавляющей части дехканских семей, – всего на 50%.

Роль своеобразного детонатора социального взрыва в Туркестанском крае сыграл указ Николая II "О привлечении мужского инородческого населения для работы по строительству оборонительных сооружений и военных сообщений в районах действия армии, а равно для всех иных необходимых для государственной обороны работ", подписанный 25 июня 1916 года. О нем в Ташкент было сообщено 28 июня телеграммой № 18991 за подписью Министра внутренних дел. В соответствии в решением Российского правительства квота по набору для края была распределена следующим образом: по Туркестанскому генерал-губернаторству, как уже отмечалось, мобилизации подлежали 250 тыс., Степному – примерно 240 тыс. мужчин в возрасте от 19 до 43 лет. Это известие всколыхнуло все общество, вызвало мощный резонанс, привело в движение различные политические силы. Даже спустя более полугода после переломных событий, потрясших обширный регион, генерал-губернатор Туркестанского края А.Н.Куропаткин в рапорте 22 февраля 1917 года Николаю II не без ощутимой тревоги признавал, что "высочайшее повеление… вызвало серьезные беспорядки в областях Туркестанского края как среди оседлого, так, в особенности, среди кочевого населения". И это вовсе не случайно.

Мобилизация изначально была задумана как демонстрация верности масс "царю и Отечеству". Однако она носила классовый характер и нацеливалась на внесение раскола в ряды освободительного движения трудящихся. Так, в соответствии с разъяснениями к указу для степных регионов, от набора освобождались чиновники волостных, сельских и аульных администраций, их вооруженная охрана, духовенство, так называемые "почетные граждане", учащиеся медресе и др. Кроме того, каждый подлежащий призыву мог нанять другого и, откупившись, послать его вместо себя. Таким образом власти намеревались "очистить" Туркестанский край от политически "вредных элементов", руководителей и наиболее видных участников антиправительственных волнений, различных оппозиционных движений и течений, вышедшим из "низов". Льготы, предоставленные представителям состоятельного сословия, занимавшим все ключевые посты в местных администрациях, учащимся медресе, в большинстве своем причастным к либеральному движению джадидов, военизированным охранам волостных и аульных управлений позволяло поднять авторитет колониальных властей, укрепить их позиции в "верхах".

Городская и сельская беднота интуитивно почувствовала "избирательность" набора на тыловые работы, дискриминационный характер зафиксированных в указе о мобилизации льгот и привилегий. Она категорически отвергла принципы призыва местного населения, освобожденного от воинской обязанности, на тыловые работы. Уже в первые дни после объявления о мобилизации начальник Туркестанского охранного отделения доносил, что "по полученным в отделении сведениям, среди туземного населения замечается сильное возбуждение вследствие распространенности слуха, что состоятельным и интеллигентным туземцам будет предоставлена возможность сделать денежный взнос взамен личной явки по набору в команды для окопных работ. В чайханах и т.п. заведениях туземцы говорят, что если не будут взяты на работу богачи, то менее состоятельный класс населения склонен к учинению крупных беспорядков и расправится самосудом с богачами". В этом не было никакого преувеличения. События вскоре показали, что у тех, кто решительно отвергал "избирательную" мобилизацию, слова не расходились с делом.

Следует отметить и то, что среди городской и сельской бедноты оказалось немало тех, кто голоду и нищете, беспросветной нужде предпочел окопные лишения. В Ташкенте, Коканде, Туркестане, Андижане, Самарканде, Петро-Александровске, русских поселениях Аулиеатинского, Черняевского, Перовского уездов, некоторых других на мобилизационные пункты вместе с русскими и украинцами приходили тысячи добровольцев из местного населения – узбеки, туркмены, киргизы, казахи, каракалпаки. Работа далеко от родных мест в тылу действующей армии – на рытье окопов, траншей, ходов сообщения и устройстве блиндажей зачастую под разрывами снарядов противника, пулеметным и ружейным обстрелом – им казалась не более тягостнее, чем гнуть спину на баев и манапов, терпеть унижения и лишения. Важно иметь в виду, что этот выбор в последующем имел огромное значение в осуществлении перелома в мировосприятии немалой части туркестанского общества. Находясь в прифронтовой полосе, общаясь с российскими солдатами и казаками – вчерашними рабочими и крестьянами, деля с ними все невзгоды окопной жизни, боль потерь и болезни, унижения со стороны офицерской касты, тыловики возвращались на родину с совершенно иными взглядами на жизнь, политически подкованными, высоким самосознанием. Из их среды выросли подлинные лидеры освободительного движения "низов", за которыми массы шли в бой за новые идеалы свободы и демократии.